傾儕僗偺掕揹棳夞楬妶梡僐乕僫乕 丂丂乮恀嬻娗僸乕僞乕揹尮偺偨傔偺乧乯

掕揹棳揹尮梡婎斅乮俠俁俛乯僉僢僩偺愢柧

仸掕揹埑揹尮乮惓揹尮乯偲偟偰傕巊梡偱偒傑偡丅 丂丂

丂丂

亂僉僢僩偺奣梫亃

傾儕僗丂丂乽掕揹棳/掕揹埑揹尮梡偺婎斅偵側傝傑偡丅柤慜偼俠俁俛偱偡丅

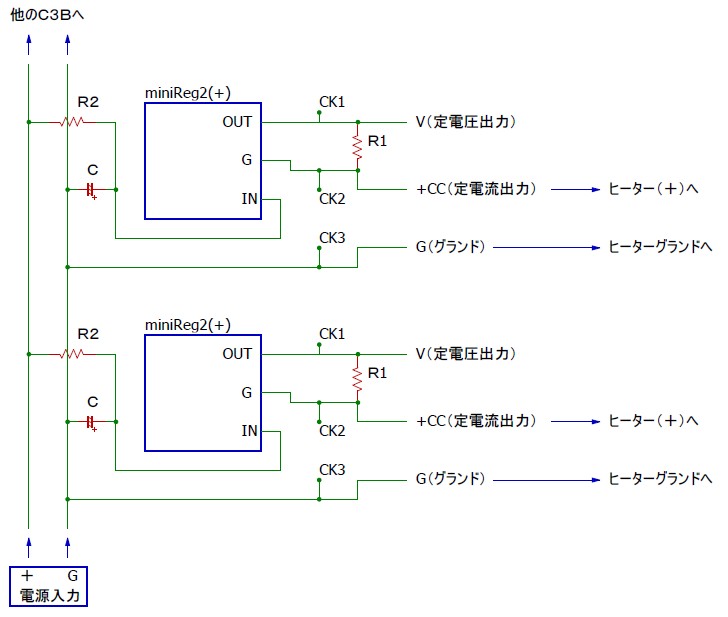

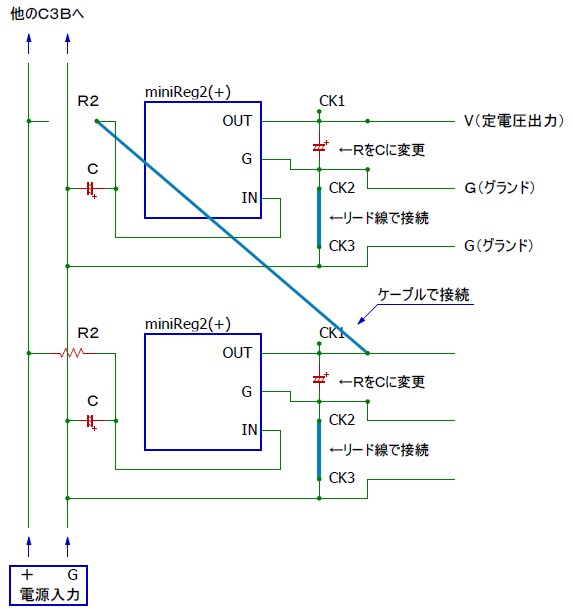

丂丂丂丂丂丂miniReg2(+)傪俀枃幚憰偡傞偙偲偱俀宯摑偺壜曄掕揹棳/掕揹埑婎斅偲偟偰巊梡偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丂丂丂恀嬻娗偺僸乕僞乕揹尮梡搑偵揔偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂仸怴偨偵惢嶌偟偨opeReg乮+乯#S傗俴俤俢丏俼倕倗乮亄乯偺搵嵹傕壜擻偱偡丅乿

傒傒偢偔丂乽僾儕傾儞僾偵椙偔巊傢傟傞俇俢俰俉丄俤俠俠俉俉丄俇俋俀俀丄俤俉俉俠俠丄俈俢俰俉丄俹俠俠俉俉丄侾俀俙倃俈偵偮偄偰偺嬶懱揑側僙僢僥傿儞僌椺偵偮偄偰偼

丂丂丂丂丂丂偙偪傜傪尒偰傕傜偆偲偟偰丄偄傠偄傠偲岺晇傪嬅傜偟偨傒偨偄偩偹丅

傾儕僗丂丂乽偼偄丅傑偢丄傒傒偢偔愭惗偵嫵偊偰傕傜偭偨偲偍傝偵擖椡偵俠俼僼傿儖僞乕傪搵嵹偟傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂傎偐偵売忦彂偒偵偡傞偲偙傫側姶偠偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丒曻擬僼傿儞傪庢傝晅偗傜傟傞傛偆偵偟傑偟偨丅嬻椻岠棪岦忋偺偨傔偺嬻婥岴傕愝偗傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丒俀働強偁傞揹尮偺愙懕売強偺堦曽傪僗儖乕傾僂僩偲偟偰棙梡偡傞偙偲偱俠俁俛傪僗僞僢僋偟偰娙扨偵暋悢偺暲楍巊梡傪偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丒晹昳偺庢傝晅偗曽傪曄峏偡傞偙偲偱丄擖椡偵俠俼/俴俠僲僀僘僼傿儖僞乕傪丄弌椡偵僨僇僢僾儕儞僌僐儞僨儞僒乕傪憰旛偟偨

丂丂丂丂丂丂丂壜曄掕揹埑揹尮憰抲乮惓揹尮愱梡乯偲偟偰傕巊梡偱偒傑偡丅儗僊儏儗乕僞乕傪俀抜廳偹偵偡傞偙偲傕偱偒傑偡丅

傾儕僗丂乽儗僊儏儗乕僞乕偺埨慡傪妋曐傪偟側偑傜惈擻傪堷偒弌偡偵偼撍擖揹棳偵偮偄偰偺婎杮揑抦幆偑昁梫偱偡丅

丂丂丂丂丂帺嶌傪巒傔偨偽偐傝偺曽偵嶲峫偵側傞偐傕偟傟傑偣傫丅乿

丂丂丂丂丂仺儗僊儏儗乕僞乕偺撍擖揹棳懳嶔偵偮偄偰

傾儕僗丂乽愱梡偺曻擬婍傪巊梡偟偰丄嵟戝敪擬検俁倂乮嵟戝弌椡偱偼側偄乯偔傜偄傑偱偑椙偄偲巚偄傑偡丅乿

亂斝晍偵偮偄偰亃

丒傾儕僗偺壜曄掕揹棳/掕揹埑婎斅丂俠俁俛

撪梕

丂丂婎斅乮56.5噊亊56.5噊乯乧乧乧侾枃

仸miniReg2(+)丄opeReg(+)#S丄曻擬僼傿儞丄僞乕儈僫儖僽儘僢僋偼暿攧傝偱偡丅

仸掞峈丄僐儞僨儞僒乕偼晅懏偟傑偣傫丅

偛拲暥偵偮偄偰偼僆乕僟乕偵偮偄偰傪偛嶲徠壓偝偄丅

亂僉僢僩偺巊偄曽亃

仸偙偪傜偱偼掕揹棳弌椡偺愢柧傪峴側偄傑偡丅掕揹埑弌椡偺巊偄曽偺傒傪抦傝偨偄曽偼偙偪傜傊偳偆偧丅

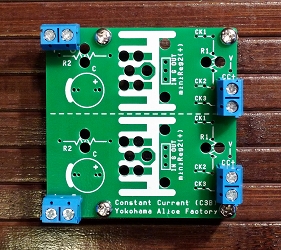

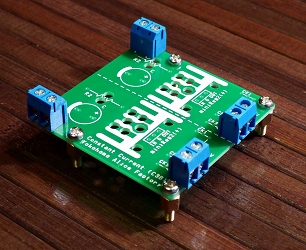

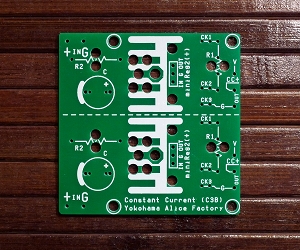

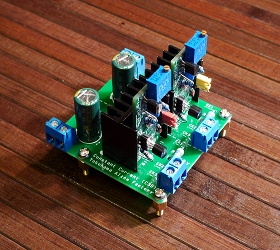

傾儕僗丂乽傑偢偼杮婎斅偺幨恀偲夞楬恾偱偡丅幨恀偼僋儕僢僋偡傞偲奼戝偟傑偡丅乿

丂

丂

C3B偺弌椡揹棳乮A乯亖丂R1偺椉抂揹埑乮V乯丂亐丂R侾偺掞峈抣乮兌乯丂

傒傒偢偔丂乽斾妑揑僔儞僾儖側峔惉偺婎斅偩偹丅擖椡偺俠俼僼傿儖僞乕偱僲僀僘傗儕僾儖傪掅尭偝偣偨屻偵丄

丂丂丂丂丂丂miniReg2(+)偱俼侾偺椉抂偵掕揹埑傪偐偗傞偙偲偱+CC偐傜掕揹棳傪弌椡偡傞夞楬偲偟偰婡擻偝偣偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂俠俲侾乣俠俲俁偼僠僃僢僋抂巕偺偙偲偐側丠乿

傾儕僗丂丂乽偦偆偱偡丅杮婎斅偼曅柺婎斅側偺偱俠俲侾丄俠俲俀丄俠俲俁偺偦傟偧傟偵

丂丂丂丂丂丂倀偺帤宆偺儕乕僪慄傪捠偟偰偍偔偙偲偱僥僗僞乕偱偺寁應偑傗傝傗偡偔側傝傑偡丅乿

傒傒偢偔丂乽僙僢僥傿儞僌傪峴側偆嵺偵偼丄婎杮揑偵弌椡揹棳偲揹尮偐傜偺擖椡揹埑丄偁偲偼miniReg2(+)偲俼侾丄俼俀偺敪擬検傪峫椂偡傟偽傛偄丅

丂丂丂丂丂丂俠偵偮偄偰偼侾侽侽侽兪俥偐丄傕偟偔偼偦傟埲忋偺傕偺傪愊傫偱偍偔偺偑椙偄偩傠偆偹丅傑偀儚儕偲揔摉偱戝忎晇丅

丂丂丂丂丂丂峫椂偡傋偒忦審偼埲壓偺偲偍傝丅乿

丂丂丂丂丂丂丒俼侾偵偐偐傞揹埑乮miniReg2(+)偵偲偭偰偺弌椡揹埑乯偼侾丏俆倁埲忋偑朷傑偟偄丅

丂丂丂丂丂丂丂乮miniReg2(+)偼NFB儌乕僪偱偼2.5V埲壓偺揹埑傪弌椡偱偒側偄偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅乯

丂丂丂丂丂丂丒彫宆曻擬僼傿儞偺憰旛傪峫椂偟偰miniReg2(+)偺敪擬検偼俁倂埲壓偑朷傑偟偄丅

丂丂丂丂丂丂丒miniReg2(+)偺IN/OUT娫偺揹埑崀壓偼俀丏俆倁埲忋偑朷傑偟偄丅

丂丂丂丂丂丂丒俼侾丆俼俀偲傕偵敪擬検偼掕奿偺敿暘埲壓偑朷傑偟偄丅

傾儕僗丂丂乽俠俁俛偵偼巁壔嬥懏旐枌掞峈婍偺俀倂彫宆昳偺巊梡傪憐掕偟偰偄傑偡丅俁倂昳傕偪傚偭偲儕乕僪慄傪嬋偘傟偽幚憰偱偒傞偼偢偱偡丅

丂丂丂丂丂掞峈婍偺僒僀僘偼俇侽侽mil偱愝寁偝傟偰偄傑偡丅乿

傒傒偢偔丂乽嵟戝掕奿偼miniReg2(+)偺僷儚乕僩儔儞僕僗僞乕偱寛傑傞丅俀倱們俁係俀俀偺応崌偩偲嵟戝偱俁俙傑偱丄

丂丂丂丂丂丂侾俙偁偨傝傑偱偩偲廩暘側摿惈偑偁傞偩傠偆偹丅

丂丂丂丂丂丂俼侾偲俼俀丄偦偟偰miniReg2(+)偺敪擬検偼miniReg2(+)偺擖椡揹埑傪倁in丄弌椡揹埑傪倁out偲偟偰師偺幃偱寛傑傞丅乿

丂丂丂丂丂丂丒miniReg2(+)偺敪擬検乮倂乯亖弌椡揹棳乮俙乯亊乷倁in亅倁out乸乮倁乯

丂丂丂丂丂丂丒俼侾偺敪擬検乮倂乯亖乷弌椡揹棳乮俙乯乸丱俀亊俼侾乮兌乯

丂丂丂丂丂丂丒俼俀偺敪擬検乮倂乯亖乷弌椡揹棳乮俙乯乸丱俀亊俼俀乮兌乯丂丂丂仸乽丱俀乿偼俀忔偲偄偆堄枴丅偙偺応崌偼乮弌椡揹棳乯亊乮弌椡揹棳乯丅

傾儕僗丂丂乽偦傟偱偼嬶懱揑側巊偄曽偺栚埨偵偮偄偰尒偰偄偒傑偟傚偆丅乿

丂

亂掕揹棳揹尮亃

傾儕僗丂丂乽偙偺婎斅偼庡偵恀嬻娗偺僸乕僞乕揹尮偵巊梡偡傞栚揑偱嶌偭偨傫偱偡偗偳丄傕偪傠傫堦斒偺掕揹棳夞楬偲偟偰傕巊偊傑偡丅

丂丂丂丂丂丂寁嶼偺弴彉偲偟偰偼弌椡揹棳傪寛傔傞偙偲偐傜巒傑傝傑偡傛偹丠乿

傒傒偢偔丂乽偦偆偩偹丄偠傖偁嬶懱揑偵俇俋俀俀傪椺偵偲偭偰寁嶼偟偰傒傛偆偐丅乿

傾儕僗丂丂乽俇俋俀俀偺僸乕僞乕揹埑偼俇丏俁倁丄僸乕僞乕揹棳偼俁侽侽倣俙偱偡丅乿

傒傒偢偔丂乽俼侾偱偺敪擬傪侾倂傑偱偲偡傞偲丄俁侽侽倣俙棳偡応崌偵偼

丂丂丂丂丂丂侾乮倂乯亐侽丏俁乮俙乯丱俀亖侾侾丏侾侾侾侾乧乮兌乯

丂丂丂丂丂丂偱俼侾偼侾侾丏侾侾兌埲壓偱側偗傟偽側傜側偄丅

丂丂丂丂丂丂偙偙偱偼俼侾亖俈丏俆兌偲偟偰傒傛偆偐丅乿

傾儕僗丂丂乽偦偟偨傜俼侾偱偺揹埑崀壓検偼

丂丂丂丂丂丂侽丏俁乮俙乯亊俈丏俆乮兌乯亖俀丏俀俆乮倁乯

丂丂丂丂丂丂偲側傝傑偡偹丅乿

傒傒偢偔丂乽俇俋俀俀偺僸乕僞乕掕奿偼俇丏俁倁偩偐傜丄偙偺応崌偼miniReg2(+)偺弌椡揹埑偼俇丏俁倁亄俀丏俀俆倁亖俉丏俆俆倁偲偟側偗傟偽側傜側偄丅

丂丂丂丂丂丂偝傜偵丄miniReg2(+)偵惈擻岦忋偺偨傔俥俤俿傪嵹偣偰偁傞偲偟偰丄miniReg2(+)偵昁梫側僪儘僢僾揹埑偺嵟彫抣偼俆倁丄

丂丂丂丂丂丂傑偨嵟戝抣偵偮偄偰偼丄miniReg2(+)偺敪擬検傪俁倂傑偱偲惂尷偡傞偲

丂丂丂丂丂丂俁乮倂乯亐侽丏俁乮俙乯亖侾侽乮倁乯

丂丂丂丂丂丂偱偁傞偐傜丄嫋偝傟傞僪儘僢僾揹埑偺嵟戝抣偼侾侽倁偲側傞丅

丂丂丂丂丂丂寢嬊丄miniReg2(+)傊偺嫙媼揹埑偼侾俁丏俆俆倁乮俉丏俆俆亄俆乯乣侾俉丏俆俆倁乮俉丏俆俆亄侾侽乯偺斖埻偲側傞丅乿

傾儕僗丂丂乽偲偄偆偙偲偼侾俆倁偺僗僀僢僠儞僌揹尮偑偮偐偊傑偡偹乕丅乿

傒傒偢偔丂乽傑偀丄僗僀僢僠儞僌揹尮偵偼尷傜側偄偑丄偦偆偄偆峫偊曽偱偄偄傛丅

丂丂丂丂丂丂侾俆倁偺揹尮傪巊偆偲偡傞偲丄俼俀偱嫋偝傟傞揹埑崀壓偼侾俆倁亅侾俁丏俆俆倁亖侾丏係俆倁傑偱丅乿

傾儕僗丂丂乽偲偄偆偙偲偼

丂丂丂丂丂丂侾丏係俆乮倁乯亐侽丏俁乮俙乯亖係丏俉係乮兌乯

丂丂丂丂丂丂傑偱偑俼俀偵嫋偝傟傞嵟戝抣偲偄偆偙偲偱偡偹丅乿

傒傒偢偔丂乽偲偄偆偙偲偱俼俀亖係丏俈兌偲偟傛偆丅擮偺偨傔敪擬検傪寁嶼偡傞偲

丂丂丂丂丂丂侽丏俁乮俙乯丱俀亊係丏俈乮兌乯亖侽丏係俀俁乮倂乯

丂丂丂丂丂丂側偺偱丄掕奿侾倂偺掞峈傪巊偊偽敪擬検偵娭偟偰傕栤戣偑側偄丅乿

傾儕僗丂丂乽偲偄偆偙偲偱丄揹尮揹埑亖侾俆倁丄俼侾亖俈丏俆兌丄俼俀亖係丏俈兌丄俼侾偱偺揹埑崀壓亖俀丏俀俆倁

丂丂丂丂丂丂偲偄偆堦椺偑偱偒偨傢偗偱偡偹丅乿

傒傒偢偔丂乽偦偟偰丄幚嵺偺巊梡偱偼恀嬻娗偺掕奿僸乕僞乕揹埑偵側傞傛偆偵miniReg2(+)偺弌椡揹埑傪挷惍偡傞偲椙偄丅

丂丂丂丂丂丂嬶懱揑偵偼俠俲俀偲俠俲俁偺娫偺揹埑偑僸乕僞乕揹埑偵摍偟偄偐傜丄

丂丂丂丂丂丂俇俋俀俀偵偮偄偰偼丄偦偙偑俇丏俁倁偵側傟偽椙偄偲偄偆偙偲偵側傞丅乿

傾儕僗丂丂乽偁丄偦偆偩丄傒傒偢偔愭惗丅miniReg2(+)偼NFB儌乕僪偺帪偵偼嵟掅弌椡揹埑偑栺俀丏俆倁偱偡丅

丂丂丂丂丂丂側偺偱丄non-NFB儌乕僪偲NFB儌乕僪偱壒偺堘偄傪懱尡偟偨偄応崌偵偼掕悢偑曄偭偰偒傑偡傛偹丠乿

傒傒偢偔丂乽偦偆偩偹丄偦偺応崌偵偼俼侾偵偐偐傞揹埑傪忢偵俀丏俆倁埲忋偵偡傞昁梫偑偁傞偐傜丄偙傫側掕悢偑偄偄傫偠傖側偄偐側丠

丂丂丂丂丂丂俼侾偲俼俀偺掕奿偼俀倂偩丅乿

丂丂丂丂丂乮6.3V丂365mA乯丂揹尮揹埑侾俆倁丂丂俼侾丗7.5兌丂丂俼俀丗2.4兌

丂丂丂丂丂乮6.3V丂300mA乯丂揹尮揹埑侾俆倁丂丂俼侾丗9.1兌丂丂俼俀丗3兌

丂丂丂丂丂乮7.0V丂300mA乯丂揹尮揹埑侾俆倁丂丂俼侾丗9.1兌丂丂俼俀丗0.82兌乮傕偆彮偟揹尮揹埑傪忋偘傜傟傞側傜俼俀傪憹傗偟偨曽偑椙偄乯

丂丂丂丂丂乮12.6V丂150mA乯丂揹尮揹埑俀係倁丂丂俼侾丗18.0兌丂丂俼俀丗24兌

傾儕僗丂丂乽僙僢僥傿儞僌偺帺桼搙偑崅偄偲掕悢偺寛掕偵堦嬯楯偱偡偹丅乿

傒傒偢偔丂乽僙僢僥傿儞僌偵傛偭偰壒偵堘偄偑弌傞偺偱丄偦傟偼偦傟偱柺敀偄偙偲側傫偩傛丅乿

丂

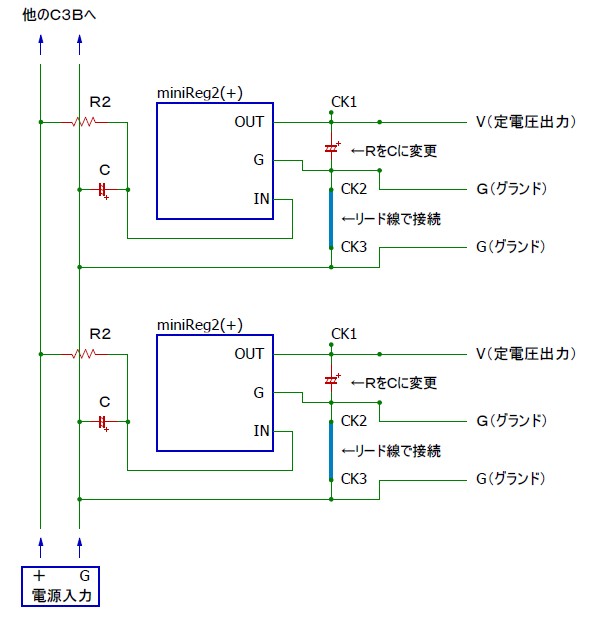

傾儕僗丂丂乽俠俁俛偼掕揹埑揹尮偲偟偰傕巊偊傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅乿

傒傒偢偔丂乽偪傚偭偲偟偨曄峏偑昁梫側傫偩傛偹丅乿

傾儕僗丂丂乽掕揹埑揹尮偲偟偰巊梡偡傞応崌偵偼俠俲俀偲俠俲俁傪儕乕僪慄側偳偱愙懕偟丄俼侾偺偐傢傝偵僨僇僢僾儕儞僌丒僐儞僨儞僒乕傪幚憰偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂揹夝僐儞僨儞僒乕傪巊梡偡傞応崌偼俠俲侾懁偑僾儔僗偱俠俲俀懁偑儅僀僫僗偱偡丅弌椡偵偼倁抂巕傪巊梡偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂傑偨丄偙偺応崌偼俧乮僌儔儞僪抂巕乯亖+俠俠乮掕揹棳弌椡抂巕乯偲側傝傑偡丅乿

傒傒偢偔丂乽擖椡偵俠俼僼傿儖僞乕乮俴俠傕壜丄偦偺応崌偼俼偺偐傢傝偵俴傪幚憰偡傞乯丄弌椡偵偼僨僇僢僾儕儞僌僐儞僨儞僒乕丄

丂丂丂丂丂丂偝傜偵曻擬僼傿儞傪旛偊偨俀宯摑偺掕揹埑揹尮偲偟偰巊偊傞傢偗偩丅乿

偁傝偡丂丂乽傓偟傠丄偙偭偪偺巊偄曽偺傎偆偑曋棙偐偟傜丠乿

傾儕僗丂丂乽儗僊儏儗乕僞乕傪俀抜廳偹偵偟偰巊偄偨偄偲偺偛幙栤偑偁傝傑偟偨丅

丂丂丂丂丂偙偺傛偆偵攝慄偡傞偲俠俁俛扨懱偱俀抜偵偡傞偙偲偑弌棃傑偡丅乿

傒傒偢偔丂乽儗僊儏儗乕僞乕偺俀抜廳偹偼儔僀儞儗僊儏儗乕僔儑儞偺岦忋偵偮偄偰戝偒側岠壥偑偁傞丅柺敀偄傫偠傖側偄偐側丅乿

傾儕僗丂丂乽墳梡媄偱丂掕揹埑儗僊儏儗乕僞乕丂佀丂掕揹棳儗僊儏儗乕僞乕丂偲偄偆媄傕巊偊傑偡丅掕揹棳惈擻偑忋偑傞偱偟傚偆丅

丂丂丂丂丂丂懠偵偼丄掕揹棳儗僊儏儗乕僞乕丂佀丂掕揹埑儗僊儏儗乕僞乕丂偲偟偰揹棳儕儈僢僞乕晅偒偺掕揹埑揹尮偲偟偰巊偆偺傕偄偄偱偡偹丅乿

丂

亂幚憰椺側偳亃

擖庤偟傗偡偄丄偍側偠傒偺抂巕戜乮僞乕儈僫儖僽儘僢僋乯偑巊梡偱偒傑偡丅

丂

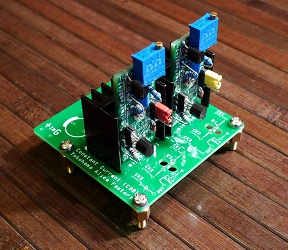

miniReg2(+)傪嵹偣偨偲偙傠偱偡丅嶣塭梡側偺偱曅曽偑乮亅乯偺儌僨儖偵側偭偰傑偡偑婥偵偟側偄偱壓偝偄丅

丂

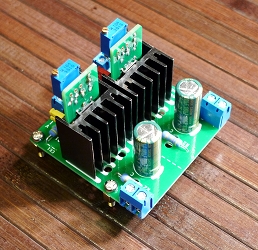

堦捠傝偺幚憰傪偟偨忬懺偱偡丅

傾儕僗丂丂丂乽偲偄偆傢偗偱丄僷乕僣傪婎斅偵敿揷晅偗偟偰丄儐乕僓乕偺愑擟偲敾抐偺傕偲丄廩暘偵拲堄偟偰偛巊梡偔偩偝偄丅

丂丂丂丂丂丂杮惢昳偺惢嶌丒巊梡摍偵敽偆帠屘傗懝奞摍偵偮偒傑偟偰偼丄偙偪傜偱偼堦愗偺愑擟傪晧偄傑偣傫偺偱丄偁傜偐偠傔偛彸抦抲偒偔偩偝偄偹丅乿