アリスのオペアンプで定電圧レギュレーター

(三端子レギュレーター互換)

製作マニュアル

※レギュレーターについてはこちらも参考にしてください。

アリス 「オペアンプとディスクリートトランジスターを搭載した小型の定電圧電源回路のキットです。

名前はopeReg(おぺれぎゅ)です。

高性能なディスクリートトランジスターをオペアンプの高い増幅率で制御するので出力電圧の安定度が高いです。

オーディオ用の電源として使用したところ三端子レギュレーターよりも高解像度になりました。

出力電圧を様々に設定することが可能です。

ピン配置は三端子レギュレーターと互換で、出来るだけ小さくつくったので

置き換えもやりやすいと思います。

もちろんminiReg2との置き換えも可能です。」

●正電圧用は78xxと互換(ピンアサイン:IN-G-OUT)

●負電圧用は79xxと互換(ピンアサイン:G-IN-OUT)

みみずく 「なかなか上手くまとまったじゃないか、アリス。

良く出来てると思うぞ。」

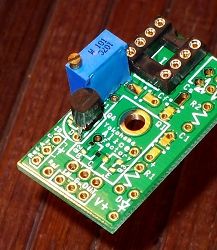

アリス 「今回もアートワークにすっごく時間かかっちゃいました。

オペアンプの差し替えがやりやすいように配置を工夫してみました。」

みみずく 「オペアンプの差し換えもホビーとして楽しいものだしね。」

アリス 「1回路用のオペアンプの搭載に対応した基板をつくってみました。

2回路用の基板もアートワークはつくったんですが、

ちょっとした理由(予算不足)で製作保留中です。

要望がたくさんあるようでしたら製作します。」

※こちらでopeRegの応用例や強化改造例を追加します。

アリス 「レギュレーターの安全を確保しながら性能を引き出すには突入電流についての基本的知識が必要です。

自作を始めたばかりの方に参考になるかもしれません。」

【概要と頒布について】

アリス 「キットのラインナップです。」 頒布についてはオーダーについてをご覧ください。

①opeReg(+)#S:正電源用、1回路オペアンプ対応

・基板(幅20.5㎜×高さ36.2㎜) × 1

・トランジスター(SC59、表面実装品) × 2

・J-FET × 1

・TL431 × 1

・ダイオード × 1

・金属被膜抵抗器 × 10

・チップコンデンサー × 1

・セラミックコンデンサー × 2

・フィルムコンデンサー × 1

・ICソケット × 1

・L字ピンヘッダ(3ピン) × 1

※上記の他に1回路用オペアンプ(DIP8)とNPNパワートランジスター(TO126,TO220)が必要になります。

用途に合わせて入手してください。

②opeReg(-)#S:負電源用、1回路オペアンプ対応

・基板(幅20.5㎜×高さ36.2㎜) × 1

・トランジスター(SC59、表面実装品) × 2

・J-FET × 1

・TL431 × 1

・ダイオード × 1

・金属被膜抵抗器 × 10

・チップコンデンサー × 1

・セラミックコンデンサー × 2

・フィルムコンデンサー × 1

・ICソケット × 1

・L字ピンヘッダ(3ピン) × 1

※上記の他に1回路用オペアンプ(DIP8)とPNPパワートランジスター(TO126,TO220)が必要になります。

用途に合わせて入手してください。

③製作保留中 ・opeReg(+)#D:正電源用、2回路(デュアル)オペアンプ対応

④製作保留中 ・opeReg(-)#D:負電源用、2回路(デュアル)オペアンプ対応

⑤表面実装パーツの実装代行

・キットに含まれるパーツのうち、表面実装トランジスターとチップコンデンサーの実装を代行します。

他のパーツは未使用のまま同梱されます。

⑥組立て調整済み完成品

・パーツの実装と出力電圧の調整を代行します。

出力電圧は別にご指定ください。指定が無い場合は+5Vもしくは-5Vに設定しておきます。

出力電圧の調整には半固定抵抗器を使うので、後からの再調整、微調整が可能です。

但し、半固定抵抗器を回しすぎるとオペアンプの絶対定格を超え破損する可能性があるので、慎重に微調整するにとどめてください。

(OPA134や5534の場合はあんまり気にしなくて大丈夫です)

オペアンプはNJM5534Dをソケットで実装しておきますので、他のものにも差し替えが可能です。

パワートランジスターには2SC3422もしくは2SA1359を使用しますので、

最大定格は3Aになります。1Aくらいまでの使用がお勧めです。

通常のセッティングでは出力電圧は2.5V以上になります。

出力電圧を2.5V以下にしたい場合はやや特殊なセッティングになります。

⑦基板のみ

・10枚

・30枚

※単種類の基板のみ可。複数種の基板を混合することは出来ません。

⑧半固定抵抗器

・出力電圧を可変にする為の横調整型の半固定抵抗器。貴金属接点を使用したサーメット抵抗器。

キットのパーツ構成では2.5V以上の電圧に任意に設定できる。3kR。

⑨ALP-1専用チューン(組立て調製済み完成品)

opeReg(+)#S もしくは opeReg(-)#S

こちらに説明があります。

【パワートランジスターについて】

アリス 「opeRegをオーディオの電源に使うときは、出力トランジスターにできるだけ小さいものを使った方が音が良かったです。

あ、これはminiReg2でも事情は同じです。」

(例)

~30mA : 2SA1015 & 2SC1815 2SA970 & 2SC2240 など

~300mA : 2SA1358 & 2SC3421

~1A : 2SA1359 & 2SC3422

【出力電圧の設定について】

アリス 「出力電圧を可変にした方が便利だと思って、可変抵抗を実装できるようにしたのですが注意点があるんですよね?」

みみずく 「そう、可変抵抗器を使うときは上下に一杯に回さないこと。

それをやるとオペアンプの入力の絶対定格を超えてしまうおそれがある。」

アリス 「なのでキットには可変抵抗は付属していません。

キット付属の固定抵抗器を選択することで出力電圧を1.2V,3.3V,5V,9V,12V,15Vと設定できます。

付属の抵抗の組み合わせを変えて、これ以外の出力電圧を得ることもできます。」

みみずく 「可変抵抗器よりも固定抵抗器の方が性能が良いので充分にメリットはあるよ。

どうしても可変抵抗が使いたい場合は3k~10kΩのものを使い、

電圧の調整は可変抵抗の中点あたりから始めるといいだろう。

ただ、半固定抵抗器の寿命は20~100ストロークくらいなので

出力電圧可変機能を常用したいなら寿命の長い大きめの可変抵抗器(ボリュームに使うパーツのような)を使う必要がある。」

アリス 「opeRegへの入力電圧などの制限はどうすればいいでしょう?」

みみずく 「細かく計算する方法はあるんだけど、以下のように決めておこう。

あ、これはキット付属パーツでのことね。」

・入力電圧:5V以上(7.5V以上だったら嬉しい)

・ドロップ電圧:3.5V以上

・最大入力電圧:50Vか搭載オペアンプの電源電圧の絶対定格値、以下

・最大出力電圧:オペアンプの最大入力電圧の0.8V以下

(例えば、オペアンプの最大入力電圧が“電源電圧-0.7V”とされていた場合、

opeRegへの入力電圧が30VのときはopeRegの出力電圧は

30V-0.7V-0.8V=28.5V以下でなければならない。

ドロップ電圧を3.5V以上とるときには、特殊なオペアンプを除いてまず気にする必要のない制限。)

・最小出力電圧:オペアンプの最小出力電圧以上

・最大出力電流:搭載するパワートランジスターの能力による

・最大許容発熱量:搭載するパワートランジスターと放熱器の能力による

(放熱器無しなら1Wまで、小型の放熱器装備で3Wくらいまでがおおよその限度)

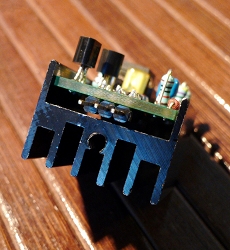

【製作例】

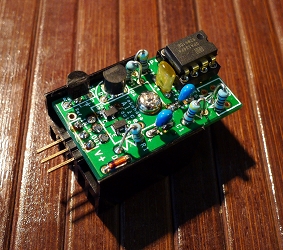

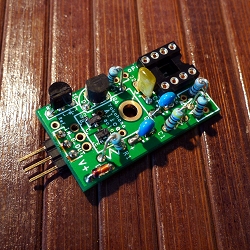

アリス 「キット付属のパーツでの製作例を説明します。例はopeReg(+)#Sです。

この例では、完成したopeRegの大きさは

幅:20.5㎜ 高さ:37㎜ 厚さ:18.5㎜ ネジ穴中心までの高さ:19㎜

になります。参考にしてください。中心のネジ穴はM3規格です。」

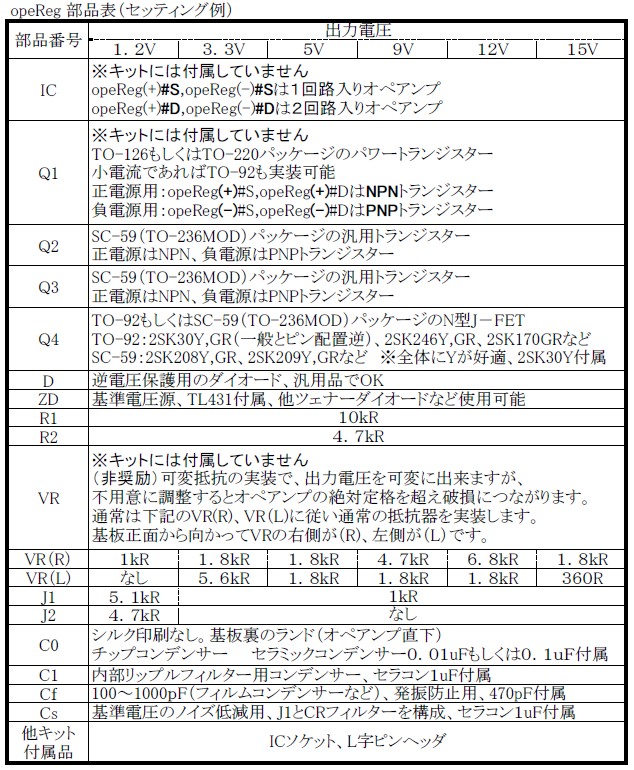

みみずく 「では、部品表をのせておこう。」

アリス 「追加情報です。

Q4が2SK30Yから2SK246Yに変更になります。

2SK30と同様に実装の向きはシルク印刷と逆になります。」

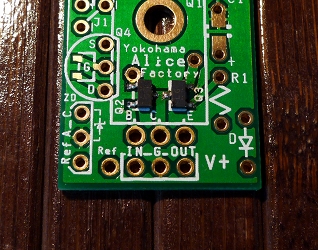

アリス 「次に製作の手順ですね。

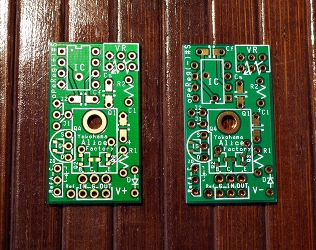

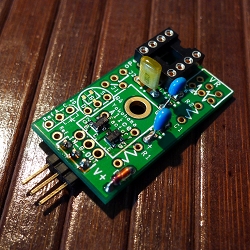

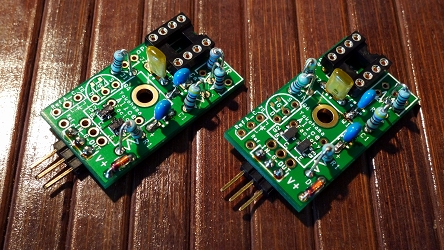

まず、コチラがopeRegの基板です。

左が正電源用のopeReg(+)#Sで右が負電源用のopeReg(-)#Sです。」

アリス 「表面実装のトランジスターを取り付けます。Q2,Q3ですね。

最初にランドにハンダを盛っておくと作業がしやすいです。

フラックスを用意すると簡単になります。」

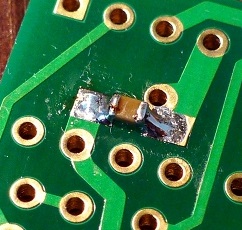

アリス 「基板裏のランドにC0(記載なし)を取り付けます。

小さいので頑張ってください。」

みみずく 「ランドの大きさには余裕があるから、写真では2012サイズだけれど、

長さが3.2㎜のものや、ギリギリ4.8㎜のものまで実装できるからPPSコンデンサーの0.01~0.1uFも使用可能だな。」

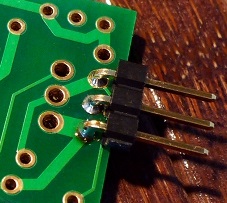

アリス 「L字ピンヘッダもこのときに取り付けると楽かもしれません。」

アリス 「ダイオードとICソケットを取り付けました。

もちろんソケットを使わないで、オペアンプを直接取り付けても構いません。」

アリス 「コンデンサーを取り付けます。」

アリス 「コンデンサーについて追加説明をお願いしてもいいですか?みみずく先生?」

みみずく 「そうだね、ちょっと重要なところだし。

写真の黄色いのがCf。ここでは470pFのフィルムコンデンサーをつかっている。

これはオペアンプの安定度を高める為のもので大きな値にするほどに安定性が高まる。

ただ、これは動作が遅くなるということでもあるので大きければいいというものでもない。

100~1000pFくらいがいいだろうね。

オペアンプの安定度が高ければ使わないという荒業もあるが、じっくりと実験した方がいいのは当然。」

アリス 「他のところはどうですか?」

みみずく 「Csは基準電圧源のノイズ低減用。今回は基準電圧源にTL431を使用している。

TL431はバンドギャップ電圧を利用していて必然的にローノイズなのだが、

それを更に下げようという狙い。

基準電圧源のノイズはオペアンプの力でローインピーダンスで送り出されてしまうから、

いったんopeRegの外に出力されるとなかなか低減できなくなる。

ここでやるのが有効。」

アリス 「また、C1を変更することでスロースタートにも出来ます。

電解コンデンサーを使う場合には基板のシルク印刷の『+』を参考に極性を間違えないように注意してください。」

みみずく 「47uF以上だとスロースタートの効果がわかりやすくなるかな。

それと、ここには特にタンタルコンデンサが大きな音質改善効果をもたらすと期待できる。

耐圧に注意しながら思い切って大きな容量のものを投入してみたいところだ。

opeRegへの投入最大電圧以上の耐圧が必要。

大きな容量のものを使う際には電源OFF時のリセット用にINとGとの間に10kΩ程度の抵抗を繋ぐのがお勧め。

まぁ、無くても問題なく動くはずだが。」

アリス 「続いて抵抗器を実装します。

写真左が+15V用のセッティングで、右が+1.2V用のセッティングです。」

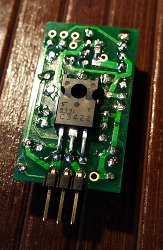

アリス 「Q4にJFETを、ZDにTL431を実装します。

今回はQ1にはTO126パッケージのパワートランジスター2SC3422Yを実装してます。」

みみずく 「キット付属のJFET、2SK30Yは通常のJFETとピン配置が逆なことに注意。」

※Q4が2SK30Yから2SK246Yに変更になります。

実装の向きはシルク印刷と逆になります。(2SK30と同様です。)

アリス 「基準電圧源についても重要なことがありますよね?」

みみずく 「ZDには基準電圧源(Vref)を実装するんだけど、ここにはツェナーダイオードを使うことが多い。

opeRegでもTL431に換えてツェナーダイオードを使用することが可能になっている。」

※opeReg(-)のツェナーダイオードのシルク印刷の向きが逆になっています。

実装時にはA(アノード)とC(カソード)の表示に従ってください。

アリス 「利便性を考えて今回はTL431を使えるようにしたんですよね。」

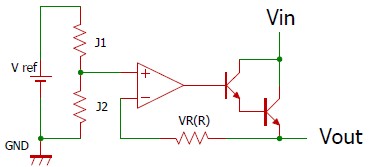

みみずく 「TL431はローノイズで温度安定性も良好だしね。

ところで、opeRegは基準電圧源をオペアンプで直流増幅して出力するDCアンプの一種。

そして低い基準電圧を増幅して高い出力電圧を得ようとすると、

その分出力電圧の変動を抑える制御ゲインが低下する仕組みになっている。

簡単に言うと25Vを出力しているときは2.5Vを出力しているときの20dB減の性能になってる。

これは余談だけど、実は三端子レギュレーターも似たようなことになっていて、

同じ品種なら出力電圧が高いものほど能力が低下している。」

アリス 「出来るだけ出力電圧に近い基準電圧源を用意した方がいいってことですよね?」

みみずく 「そう、出力電圧に近い基準電圧源を使った方が制御ゲインをかせげる。

だから出力電圧に近い基準電圧のツェナーダイオードを使うことには充分なメリットがある。

覚えておいて損はないと思うよ。

また、opeRegの出力電圧は以下の式で計算できるので参考に。」

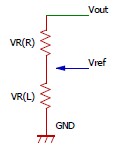

opeRegの出力電圧をVout 基準電圧をVref として

Vout : Vref = VR(R)+VR(L) : VR(L)

∴Vout = [ { VR(R)+VR(L) }÷VR(L) ]×Vref

みみずく 「電源回路は一見扱いやすそうなところもあるが、生半可にやると危険も大きい。

特にキットには過電流保護回路や過熱保護回路がない。

無自覚に下手な使い方をすると破損、暴走、事故につながるおそれがある。

こういう話を聞いて不安を感じるようであれば三端子レギュレーターを使うのがベスト。

あれはイロイロとよく出来ている。」

アリス 「というわけで、発熱量や最大電流などの計算が確信を持って出来ない場合は

キットはお使いにならないでください。と言うことになります。」

みみずく 「堅苦しいが、大事なことさ。」

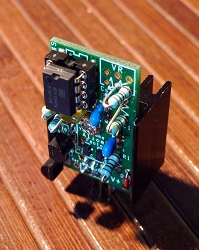

アリス 「さて、作業に戻ります。

最後にオペアンプを装着して完成です。

放熱フィンにも取り付けることが出来ます。

放熱フィンに取り付ける場合には、miniReg2もそうでしたけれど、

ショートを避ける為にも、基板裏のリード線やハンダを出来るだけ短く切除しておいてください。」

【実測例】

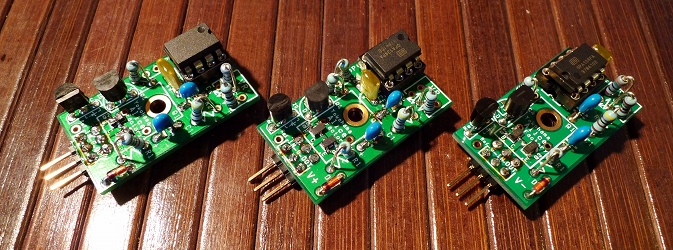

アリス 「以下のように左から+15V、+1.2V、-15Vを製作して出力電圧を実測してみました。

搭載オペアンプはOPA134を使用しました。」

アリス 「測定結果は以下のとおりでした。参考にしてください。」

・+15V … 入力24V 出力実測値14.87V 誤差0.87%

・+1.2V … 入力12V 出力実測値1.186V 誤差1.17%

・-15V … 入力-24V 出力実測値-14.91V 誤差0.6%

みみずく 「部品の誤差が±1%のオーダーだから、まずまずの結果だといえるね。」

アリス 「その後、たくさん組み立てましたが、誤差0.2%程度のものも結構できるので、まぁ運ですね。」

【2.5V以下の微小電圧の出力について】

アリス 「opeRegは基準電圧源よりも低い電圧を出力することもできます。

基準電圧源に分圧抵抗J1,J2を使うことで実現しています。」

みみずく 「こんな簡単な方法でも応用範囲が随分と広がる。

この図ではVR(L)は実装せずにVR(R)を単純な入力抵抗として機能させている。

ほとんどのオペアンプにはVR(R)が1kΩ以上あれば対応できるだろう。」

アリス 「基準電圧源にTL431を使った場合にはJ1+J2の抵抗値の合計が10kΩくらいになるようにすればいいんですよね?」

みみずく 「そうだね。ここに低い抵抗値を使うとTL431の動作電流を奪いすぎてしまうから、

合計で10kΩくらいは丁度いいと思うよ。」

アリス 「キットのパーツリストにのっている1.2Vのセッティングにはこれを利用しています。」

みみずく 「TL431の温度による電圧変動が分圧抵抗で圧縮されているのも隠れた利点だね。

だいたい半分になってる。」

アリス 「この機能を利用したopeRegの最低出力電圧はどの程度でしょうか?」

みみずく 「使うオペアンプによって限界が変るね。

このセッティングでは(オペアンプの出力電圧=オペアンプの入力電圧+1.2V)となっているから、

オペアンプの定格をデータシートでチェックすればいい。」

アリス 「OPA134だと入力の絶対定格は-0.7Vですね。」

みみずく 「OPA134だと出力電圧2.5V以上で性能が充分に発揮できる。

opeRegの出力が1.2VだとOPA134の出力電圧は2.4Vちょっとになるから、まぁ問題はない。」

アリス 「もっと低い出力電圧が欲しい場合には他のオペアンプが必要なんですね。」

みみずく 「それこそ片電源用のオペアンプの出番だよ。

片電源用オペアンプを搭載すれば、限りなく0Vに近く出力できる。

他には、データシートを読むと、

両電源用のもので使える可能性があって高性能なのはLF411、OP07、CA3140あたりかな。

試してみる価値はある。」

アリス 「それと正電源基板にはJ1,J2に半固定抵抗器が実装できるようになってます。

かなりキツキツですが微小電圧の微調整には役に立つかもしれません。

微小電圧の電源を検討する場合には参考にしてください。」

【搭載オペアンプの選び方】

アリス 「オペアンプの選び方ですが。」

みみずく 「普通のオペアンプならどれも問題なく使えるよ。」

アリス 「漠然とした項目になってしまいました。」

みみずく 「オーディオ用の電源としてつかうなら、OPA604、OPA627、OPA827、AD845なんか期待できるんじゃないかな。」

アリス 「試聴の結果、5534系のオペアンプもとてもよい結果を出しました。」

※各種オペアンプの試聴記をこちらに追加しました。

アリス 「というわけで、キットに含まれるパーツを基板に半田付けして、ユーザーの責任と判断のもと、充分に注意してご使用ください。

本製品の製作・使用等に伴う事故や損害等につきましては、こちらでは一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知置きくださいね。」