アリスの可変定電圧ミニ・レギュレーター(miniReg)の巻き その3

アリス 「こんにちはー、みみずく先生。」

みみずく 「やあ、アリス。久しぶりだね。」

アリス 「レギュレーターの製作に手間取っちゃいまして。」

みみずく 「成果は出たのかい?」

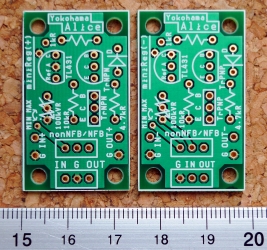

アリス 「もちろん。じゃーん。観てください♪アリスのminiReg(+)とminiReg(−)です♪」

みみずく 「おぉ、よくできてるねえ。コンパクトにまとまってるじゃないか。」

アリス 「今回は自分で基板を発注してみたから大変でした。

DRCがダメだとか、何度もやり取りがありました。ちょっとへこたれそうでした。」

みみずく 「ははは、私も最初はそうだったよ。けっこうすぐに慣れるもんだから、大丈夫だよ。」

アリス 「配線パターンの見直しとか、小さいのにそれなりに手間がかかりました。

ケミコンボードのときは簡単だったのにー。」

みみずく 「いい経験だったじゃないか。」

アリス 「少しだけ工夫したところがあるんです。」

みみずく 「どんなところだい?」

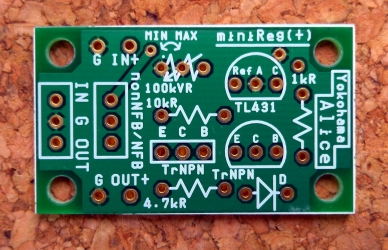

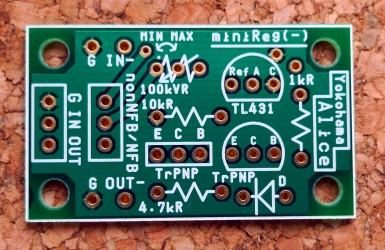

アリス 「まずNFBモードとnon-NFBモードをジャンパー・ピンで切り替えられるようにしました。

これで実験がしやすくなります。これが回路図です。」

みみずく 「なるほど。」

アリス 「あと、通常のワイヤー配線のためのホールも設けたんですが、それとは別に、

三端子レギュレーターの正電圧用78xxシリーズと負電圧用79xxシリーズのピン配置に準拠した端子ホールも設けました。」

みみずく 「いいアイディアだね。」

アリス 「基板の幅を23mm、高さを39mmに抑えたので、ちょっとしたスペースがあれば三端子レギュレーターと置き換えができます。

もちろん通常基板と同様、ネジでの固定もできます。」

みみずく 「なかなか、実用的にできてると思うよ。」

アリス 「それと、逆電圧から回路を保護するダイオードを付けられるようにしました。」

みみずく 「おぉ、すばらしい。そいつは教えてなかったなぁ。よく気がついたね、アリス。」

アリス 「えへへ…、勉強しましたー♪」

みみずく 「実用上、とても大切なことだ。」

アリス 「と、いうわけで、なんだかんだと、時間がかかってしまいました。」

みみずく 「機能を増やすと、とたんに設計がややこしくなるからなあ。性能が落ちる場合も多いし。私もいつも悩むところだよ。

で、もう試してみたのかい?アリス?」

アリス 「はい!それを話そうと思って♪」

みみずく 「どうだった?」

アリス 「ギター・アンプのキットに使ってみたんですが…。すごーく良くなりました♪

なんか、切れがあるというか、音圧があるというか…。

三端子レギュレーターと比べると、音の味わいがよりわかる気がします。

ちなみに、わたしの場合はnon-NFBモードがあいました。

ちょっとした違いなんだけど、NFBモードよりギターが伸び伸び歌うような気がします。」

みみずく 「良かったじゃないか。」

アリス 「あ、それでね、みみずく先生」

みみずく 「うん?」

アリス 「教えてもらったとおり、トランジスターをいろいろ変えてみると、音がかなり変化しました。

いまのところ、みみずく先生ご推薦の2sc1815と2sc3421の組み合わせがいい感じです。

切れがあって、しかも甘い中域がでます。これ好き。

他にオススメな、よさそうなトランジスターはありませんか?ネット通販でみてても良くわからなくって…。」

みみずく 「うーん、そうだな…。音の良いトランジスターはどんどん製造中止になってるからなぁ…。

小信号用の2sc2240、2sc2362、2sc2458や電力増幅用の2sc4793、2sc5200あたりはまだ手に入るんじゃないかな?

まあ、実際に試してみるまでわからないんだが、メーカーによっても色がある。

トランジスターの製造を中止したメーカーのものでも丁寧に探すと見つかる場合も多い。

ジャンク屋に置いてあるような古いトランジスターも面白い。そんなに高いものじゃないし、いろいろ試してみるのが面白いよ。

ただ、聴いてみてわかると思うけど、2sc1815と2sc3421の組み合わせはレベルが高くって、かなりのゴールデンペアっぷりだ。

これを超えるのはそれなりに大変だとは思うよ。」

アリス 「うむむ、長い道のりになりそうだわ…。」

みみずく 「ははは、いいのを見つけたら教えてあげるよ。」

.jpg)

.jpg)