アリスの可変定電圧ミニ・レギュレーター(miniReg)の巻き その2

アリス 「というわけで、TL431を調べてきました。みみずく先生。」

みみずく 「どんなものだった?」

アリス 「TL431は電源ICの一種でシャント・レギュレーターという方式を採用しています。

定電圧電源には他にシリーズ・レギュレーター、スイッチング・レギュレーターという方式があります。

ちなみに、三端子レギュレーターはシリーズ・レギュレーターです。」

みみずく 「ふむふむ。」

アリス 「シャント・レギュレーターは大電流を扱う用途には向かないものの、

高精度な制御が可能なので、基準電圧源として利用されることが多いです。

TL431は接続した2本の抵抗比を変えることで出力電圧を変化させることができます。…こんな感じでどうですか。」

みみずく 「うん、今回のテーマには充分だと思うよ。」

アリス 「でも、これで何をしようとしているのかイマイチわからないです。」

みみずく 「今回はTL431シャント・レギュレーターを基準電圧源にして定電圧シリーズ・レギュレーターを作る。」

アリス 「もっと、わかりづらい…。挫折しそうだわ。」

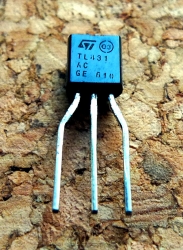

みみずく 「まあまあ、すぐにわかるよ。ほら、これがTL431だよ。」

アリス 「うわー、小っちゃーい。トランジスターみたい。」

みみずく 「そう、外見はトランジスターと瓜二つだ。全く区別できない。書いてある名前以外はね。」

アリス 「この中にICが入っているの?」

みみずく 「そうだよ。」

アリス 「カーワイー。シャントちゃんって呼ぼう♪」

みみずく 「要はね、このTL431で自由に電圧をコントロールできるレギュレーターをつくろうってわけなんだ。

もちろん、TL431を使わずにフル・ディスクリートで作ることもできるんだけど、TL431は温度安定性が高く、

他にもいろいろと応用がきくので利用価値が高いんだ。そして、ポイントはね、TL431は使い方によってはけっこう音がよい。」

アリス 「それは楽しみです。がんばって、シャントちゃん♪」

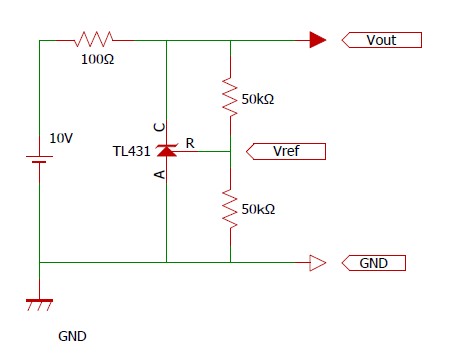

みみずく 「それでは、原理的な基本回路からだ。アリス、この回路の動作はわかるかい?」

アリス 「はい。えー、TL431はVrefが約2.5V(正確には2.495V)以上であるときには、

c:カソードからa:アノードへ電流をどんどん流そうとする性質があります。

そうすると、100Ωによって電圧降下が発生し、今回の場合はVout=5Vで安定します。

なぜなら、ref:リファレンスにはほとんど電流が流れ込まない構造なので、

二つの50kΩを流れる電流はほぼ等しく、Vref=2.5VのときVout=5Vとなるからです。」

みみずく 「うむ、そのとおりだな。よく勉強してるじゃないか、アリス。」

アリス 「えへへ…、わたし誉められて育つんです♪」

みみずく 「では、この電源回路の電流供給能力は最大何アンペアかな?」

アリス 「えーっと…、入力が10Vで出力が常に5Vということは、100Ωには差し引き、常に5Vの電圧降下があるわけで、

そうすると100Ωには5V÷100Ω=50mAの電流が流れているから、この回路では50mAが最大限度です。

ちなみに出力が無負荷時にはTL431に50mAが流れ、出力に50mA流れたときにはTL431には電流は流れません。

出力に50mA以上の電流が流れたときには、100Ωでの電圧降下を10Vから差し引いた出力電圧となります。

2つの50kΩの影響は小さいため無視しています。」

みみずく 「そのとおりだ。このように出力と平行に繋がれた制御素子が迂回路のように機能することを『シャント』というのだけれど、

この方式の特徴は何だろうね?

ちなみに、出力に直列に繋がれた制御素子がせき止めるように機能することを『シリーズ』という。」

アリス 「それは…、入力からの電流をコントロールするだけではなく、出力から逆流してくる電流もコントロール可能なことだと思います。

但し、TL431を流れる電流は有効活用されずに捨てられるので、エネルギー効率はとても悪いと思います。」

みみずく 「よく答えられたね、アリス。上出来だ。」

アリス 「勉強の甲斐がありました♪」

みみずく 「小電力の電源であればこの方式でも使えないことは無いし、逆流にも強いことは大きなメリットだ。

しかし、大電力になればTL431では無理だし、そもそもエネルギーを無駄にしすぎる。

ちなみにTL431の最大定格は100mA、36Vまでだから、これ以上のレギュレーターを作ることはできない。」

アリス 「パワーアップするわけですね。」

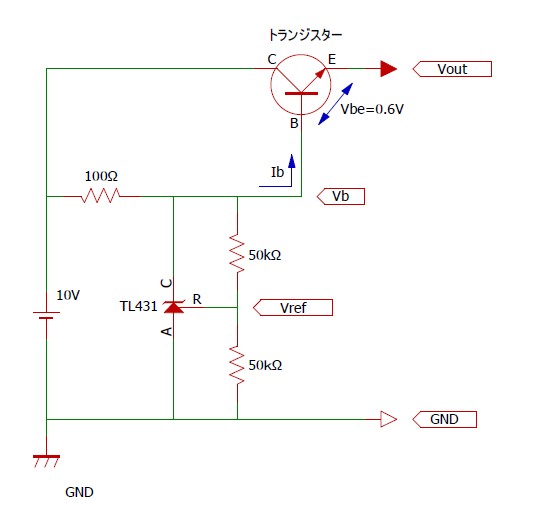

みみずく 「そう、そこでこのようなことをしてみる。」

アリス 「さっきの回路にトランジスターを足したんですね。」

みみずく 「そうだね。この回路では出力電圧Voutはどうなるかな?」

アリス 「基本回路の部分はさっきと一緒だからVb=5Vで、

トランジスターはVbeがおよそ0.6Vとなる性質があるので、Vout=4.4Vだと思います。」

みみずく 「そうだね。では、この回路の電流供給能力は?」

アリス 「えーっと…、あれ?どうやって考えたらいいんでしょう?トランジスターの勉強をあんまりしてないので、わかりません…。」

みみずく 「ちょっと意地悪な質問だったね。答えはいくつかあるが、ひとつはトランジスターが壊れる最大定格電流までということ。

もうひとつは、トランジスターには電流増幅率というものがあるが、これによってきまる。

仮に100だとしよう。

その場合、Ibを10mA流せばIoutには約100倍の1A(正確には1.01Aになるが)流せることを意味する。これで限界が決まるんだ。」

アリス 「ふ〜ん、おもしろーい。」

みみずく 「この方式はTL431に流す電流を最小限にできるメリットがある。

TL431をコントローラーとして使い、トランジスターというバルブを制御しているんだ。

電源としての定格はトランジスターの能力で決まるといってよい。」

アリス 「じゃあ、大きなトランジスターを使えばいくらでも大きな電源が作れるのね。」

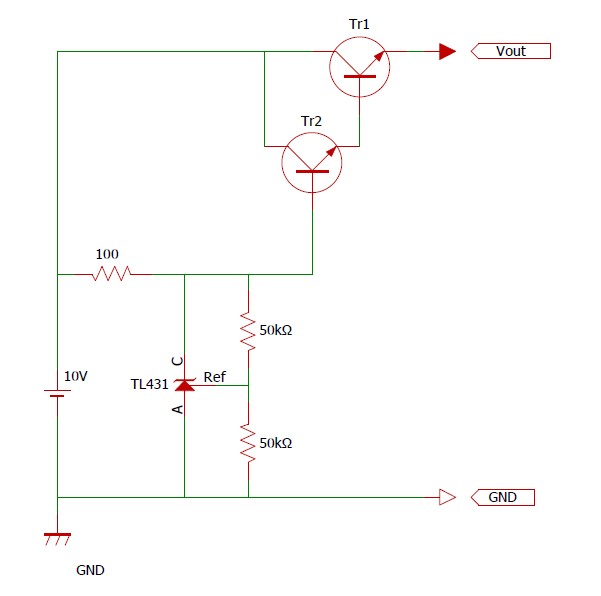

みみずく 「そうだよ、大きな電源は発熱も大きいから放熱対策が必要になるけどね。ただ、その場合はこんなことをする。」

アリス 「トランジスターが二階建てになってますね。」

みみずく 「ダーリントン接続というんだ。大体は、Tr1に大型のパワートランジスターを使い、Tr2に高性能な小信号用トランジスターを使う。

全体の直流電流増幅率は二つのトランジスターの掛け合わせたものになる。

例えばTr1を50、Tr2を200とすると、このダーリントンの直流電流増幅率は50×200=10000となる。」

アリス 「すごーい。飛躍的な向上だわ。

TL431に1mAちょっと流しておけば、10A近くまで供給できるんですね。

でも、トランジスターが増えたぶん、出力電圧はさらに0.6V下がって3.8Vですね。」

みみずく 「というわけで、5Vを出力したい場合は抵抗値などの『定数』を変更する必要がある。

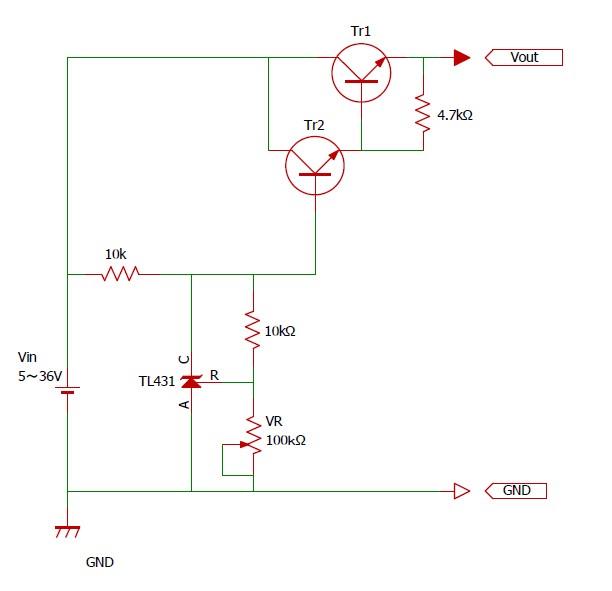

ところで、出力電圧を可変にした実用的な回路はこのようになる。

ちなみに、TL431には1mA以上の電流を流しておく必要がある。これは仕様ね。」

アリス 「なんか、抵抗が一本増えていますね。トランジスターについてるやつ。」

みみずく 「これはブリーダー抵抗といって、Tr2にアイドリング電流を流しておくためのものなんだ。

トランジスターを流れる電流が極端に少なくなると能力を発揮できなくなる場合があるから、その対策として入れている。

その他にはスイッチング的な使い方をする場合にTr1のベースの電荷を速やかに抜いてOFFにするという目的もあるんだけど、

定電圧電源に関してはあまり関係ない。状況によっては入れなくても構わない。」

アリス 「可変抵抗(VR)を入れることで、出力電圧を可変できるようになっているんですね。」

みみずく 「どうしてVRがこんな接続になっているのかわかるかい?アリス?」

アリス 「えっ…、なぜでしょう?抵抗を使わずにVRひとつだけでもよさそうに思うけど…?」

みみずく 「これはね、部品の動作不良に備えてのものなんだ。

VRは抵抗体のうえを摺動子(しゅうどうし:ブラシ)が接触を保ちながらスライドする構造になっている。

VRが古くなってくると接触不良が起こりやすくなるんだ。」

アリス 「しばらく使っていなかったエフェクターのツマミをまわすとガリガリいうのって、それなの?」

みみずく 「まさにそうだね。実際に『ガリオーム』ってよんだりする。

ガリオームがでるとVRの接触抵抗値は一瞬、極端に大きくなる。そうすると、この回路では何が起こるかな?」

アリス 「VRの接触抵抗値が仮に無限大だとすると…、単純に100kΩの抵抗とみなせるから…、

10kΩでの電圧降下は100kΩの10分の1だから…、TL431の出力電圧は2.5V+0.25V=2.75Vになります。」

みみずく 「そう、この部品配置だとそうなる。これは一種のフェイルセーフなんだ。ここを間違うと逆のことが起こる。」

アリス 「それはコワイですね。ツマミをちょっと動かした瞬間にバリバリ、ドカーンって。」

みみずく 「下流の機器を耐電圧オーバーで壊してしまうかもしれないね。ちょっとしたことだけど、こういうことは大切なんだ。」

アリス 「はい。勉強になりました。」

みみずく 「次は発熱の検討をしようか。Vin=10VでVout=5Vのセッティングで、Tr1に1Aが流れたとすると、どのくらい発熱すると思う。」

アリス 「Tr1での電圧降下が5Vなので、5V×1A=5Wです。」

みみずく 「そうだね、この発熱を『コレクタ損失』というのだけれど、5Wというのはかなり大きな発熱なので、放熱フィンが必要になる。

それでもかなりアッチッチになる。

Tr1に2sc3421を使うとすると、室温(25℃)では1.5Wまで放熱フィン無しでいけることになってる。

それ以上になるとフィンが必要で最大でも10Wが限界になる。

2sc3421は最大定格で1Aまで流せることになっているので、大体1W、300mAくらいまでで使うのがいいだろうね。」

アリス 「私のエフェクターは確か30mAだったから、このままで余裕ですね。」

みみずく 「あ、そうだ。これは余談なんだけどね、

出力電流が少ない場合(10数mAくらいまで)、Tr1、Tr2ともに小信号用トランジスターを使うと音が太くなることが多い。」

アリス 「へ〜、いいこと聞きました♪」

みみずく 「小信号用トランジスターは性能がよいものが多いんだ。

ありふれてるけど2sc1815なんか中域が充実したいい音がするんだよ。」

アリス 「わかりました。では、早速作って試してみます。」

みみずく 「おっと、ちょっと待ってくれ。まだ話は終わりじゃないんだ。

じつはトランジスターのVbeは0.6Vの固定ではなく、温度やコレクタ電流によって変動する。

コレクタ電流が増えるとVbeは増加し、温度が高くなると減少する性質がある。」

アリス 「えー、それじゃあ出力電圧が安定しませんよ?」

みみずく 「そうだね。実際に実験してみるとわかるが、けっこうフラフラする。

これは出力電圧を、コントローラーであるTL431がチェックしていないことに起因する。

出力をチェックしながら調整を取ることをフィードバック制御というんだが、

TL431にフィードバック(NFB:負帰還制御)をかけていないということで、

このやり方をnon-NFBとよぼう。」

※TL431内部には単独でNFBがかけられていて、それによって安定した性能を発揮している。

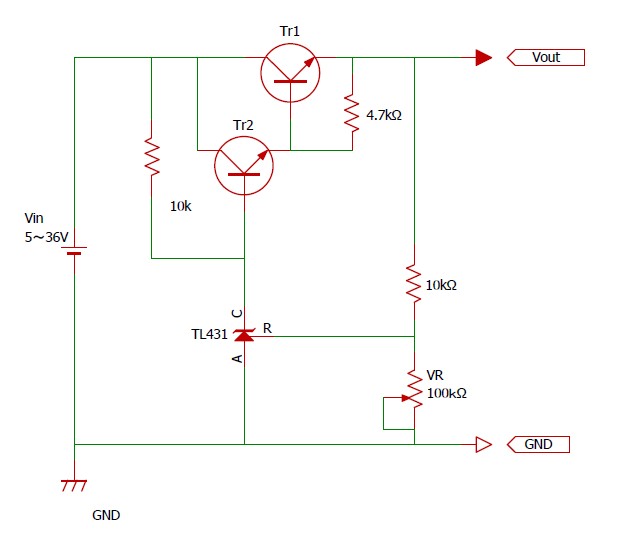

アリス 「じゃあ、出力を安定させるにはTL431にNFBをかければいいってことなの?」

みみずく 「回路図を見たほうがわかりやすいだろうね。…ちょっと書き直して、と。」

アリス 「あ、なるほどー。シャントちゃんが出力電圧をチェックしてるのね。」

みみずく 「そう。たったこれだけのことで、出力電圧の安定度は格段に高まるんだ。このやり方をNFBとよぼう。」

アリス 「安定してるから音がよい♪ということですね。また、わたしのギターの音がよくなっちゃうわ♪」

みみずく 「…うーん……」

アリス 「どうしたんですか?みみずく先生?」

みみずく 「それがねえ、音に関しては難しい問題なんだ。」

アリス 「?」

みみずく 「デジタル回路なんかには安定度の高いNFB型がよい結果を出すんだけど、

アナログのしかもオーディオの回路にはついては一概にはいえない。」

アリス 「???…なんだか意外な展開ね。」

みみずく 「non-NFB型は確かに出力電圧の変動は大きいのだけど、その変動パターンはランダムなものではなく、

下流の機器で消費する電流の変動に依存する。

つまり、オーディオ機材に電力を供給する場合には、出力電圧の変動は音楽信号にシンクロしたものになることが多いってこと。

これは強力な制御をしているNFB型とは違った音質になる場合があって、それを好む人も多い。

もちろん、NFB型だって、完全に安定しているわけではなくって、音楽信号に依存した変動はある程度は起こるんだけどね。

まあ、なんと言うか、回路的な安定度と、人の感性は一致しないこともある、ということだ。

ただ、私の中でも仮説が多くって、とてもじゃないが語りつくせない。」

アリス 「ふーん、感性は人それぞれだし、客観的な実験自体が難しいのね…。」

みみずく 「最終的には自分がよければいいのさ。人様に押し付けるものでもない。興味があれば自分で実験してみるのがいいと思うよ。」

アリス 「わたしはギターの音がよくなればいいの♪」

みみずく 「そうそう。そういうことが一番大切だ。」

アリス 「あ、そうだ。みみずく先生。−12Vのレギュレーターも欲しいんだったわ。」

みみずく 「おーっと、話してるうちに忘れていたよ。」

アリス 「どうすればいいの?シャントちゃんはマイナス用のもあるの?」

みみずく 「いや。TL431を応用するのさ。」

アリス 「えー、ワカンナイ。」

みみずく 「負電圧レギュレーターの回路図をnon-NFB型でかくと、このようになる。」

%20non-NFB.jpg)

アリス 「pnpトランジスターと組み合わせるんですね。でも、これでちゃんと動くんですか?」

みみずく 「ちゃーんと動くよ。

要は、npnトランジスターで正電源を作ろうが、pnpトランジスターで負電源を作ろうが、

トランジスターのベース電圧をいくらに保つか、というだけの問題でしかないからさ。」

アリス 「じゃあ、NFB型はこうですね?TL431をVoutに繋いでっと…。」

%20NFB.jpg)

みみずく 「うーん…、この場合はね、あんまり意味が無いかもしれない。」

アリス 「え?どういうことですか?」

みみずく 「TL431はR:リファレンスとA:アノードとの電位差を約2.5Vに保つ働きをする。

つまりVRにかかる電圧は2つのトランジスターのVbe変動の影響を受けるのさ。

VRにかかる電圧が変動するとVoutも変動する。そして、この変動はTL431からは見えない。

だから、この場合はトランジスターのVbeに対して、NFBとして機能していない。」

アリス 「ふむむ、なるほどですねー。」

みみずく 「こんなところでいいかな?」

アリス 「ありがとうございます、みみずく先生。勉強になりました。早速作ってみます。」

※TL431と互換のフルディスクリート・シャントレギュレーター AL431が完成しました。

AL431は負電源でのNFB制御が可能です。