アリスのV.Reg2 の巻 その1

(AL431搭載型 可変 定電圧安定化電源基板、入力AC、DC両用)

【イントロダクション】

アリス 「…と、いうわけで、ディスコンになったV.Regを再製作するために改良してV.Reg2を作ることになりました。」

みみずく 「確か、V.Regの在庫が無くなってから、ずいぶん放置されてたような気もするが。」

アリス 「そうですね。早くやりたかったんですけど、いろいろと制限があるの。お金もかかりますし。」

みみずく 「新しい基板の版を起こすのに費用がかかるのは確かだな。」

アリス 「応援してくれる人たちもいてくれて、AL431も完成したことだし、この辺でやってしまいましょう、と思いました。」

みみずく 「それで、新しいV.Reg2のコンセプトはどうするんだい?」

アリス 「基本的には旧V.Regと一緒です。こんなふうに考えてます。」

・電源アダプターやUBR-1などから直流を入力し、デカップリングと安定化をした直流を出力する。タコ足可。

・出力電圧は可変

・入力と出力に電解コンデンサーの実装スペースをつくる

・入力にCRフィルターを実装可

・各種モードの切り替え機能(non-NFB⇔NFBなど)

・AL431(+)/(-)の搭載に対応

・AL431への電流の供給にFETを使った定電流回路を選択できる

・出力トランジスターに大型のものが使えるようにする

・さらに出力トランジスターに放熱フィンを取り付けやすい配置にして大出力に対応

みみずく 「ふむ、なるほど。しかし、思ったんだが、旧V.Regを改良する必要はそれほど無いと思うぞ。

AL431(-)を搭載するなら負電源用の(-)モデルには回路の変更が必要になるけどね。」

アリス 「バイパスコンデンサーの配置変更ですね?」

みみずく 「あとは、そうだなぁ、旧V.Regでアリスが用意したスロースタート機能は少し改良した方が良いと思う。」

アリス 「シャントレギュレーターと並列に取り付けるコンデンサーCxについてですね?」

みみずく 「スロースタート機能は便利なものだけど、ここで説明したように並列共振には注意しないといけない。」

アリス 「わかりました。Cxと直列に抵抗を配置して対策します。」

みみずく 「それを可変抵抗にしておくと、時定数を変更してスロースタートの立ち上がりを簡単に調整できるようになる。」

アリス 「あ、なるほど、それは便利です。可変抵抗も実装できるようにします。」

みみずく 「あ、そうだ。AL431は部品を交換すると300Vくらいの耐圧を期待できたよね?」

アリス 「はい、基板の最小パターンギャップが0.8㎜で、トランジスターの選択肢は最高300V耐圧のものがあります。」

みみずく 「それなら、可変抵抗は大型のφ13㎜のものまで実装できるようにしておいたほうがいいね。

小型品では耐圧オーバーとなるケースが考えられる。」

アリス 「それは、かなり大事なことですね。みみずく先生に相談しておいて良かったです。」

みみずく 「今回はそんなところかなぁ。」

アリス 「わかりました、今回もありがとうございます。

さっそくアートワークに取り掛かりたいと思います。」

↓ で き ま し た

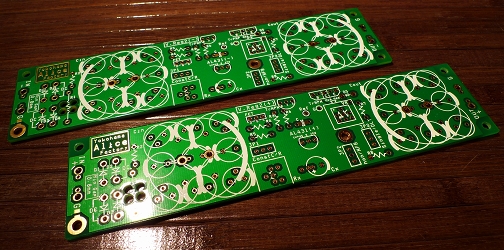

アリス 「というわけで、V.Reg2(+)&(-)の基板ができあがってきましたぁ~♪ 拍手ぅ~パチパチ☆」

みみずく 「おぉ、なかなかキレイな基板じゃないか。今回も頑張ったなぁ、アリス。」

アリス 「ありがとうございます♪やっぱり新しい基板ができあがってくると嬉しいです♪

こちらが回路図です。」

【 V.Reg2(+) 回路図 】

.jpg)

【 V.Reg2(-) 回路図 】

.jpg)

みみずく 「旧V.Regよりも大きくなっているね。」

アリス 「そうですね、かなり大きくなっています。長さ164㎜、幅38㎜あります。

機能のほうも、あたしなりにかなり頑張ってみました。」

みみずく 「ほぉ、それは是非にきかせてもらわないとな。」

アリス 「もちろんです♪それをきいてもらいに来たのです♪それではご清聴を要求します。」

みみずく 「君の要求に応えよう。」

アリス 「順を追って説明するとですね…」

【AL431の搭載対応について】

正電源用のV.Reg2(+)にはAL431(+)が、負電源用のV.Reg2(-)にはAL431(-)が制御素子として搭載できます。

AL431はディスクリート回路なのでICよりも大きく、そのためのスペースを設けました。

また、トランジスターソケットを使ってAL431をハンダづけせずに抜き差しすることもできますが、

その際には基板がたわみやすいので、基板固定の為のネジ穴をそばに設けました。基板の振動対策にも有効だと思います。

このネジ穴には一見ランドが設けられていますがどこにも繋がっていません。

また、AL431の内部基準電圧をテスターでモニターできるようにホール(Ref、G)を設けました。

【最小パターンギャップ0.8㎜】

AL431の仕様に合わせてV.Reg2の最小パターンギャップは0.8㎜としました。

ある程度の電圧までは耐えられますが、高電圧での実験は慎重に行なう必要があります。

【大型、高耐圧の半固定抵抗器を実装可能】

V.Reg2には出力電圧可変の為の半固定抵抗器を実装します。

半固定抵抗には、通常、小型の7㎜サイズを使うことが多いです。

大型の13㎜サイズの方が高耐圧なので、実装スペースを設けました。

7㎜サイズ、13㎜サイズ両方の実装に対応しています。

【パワートランジスターには放熱フィンを取り付けやすく】

パワートランジスターにはTO-126、TO-220パッケージの他にも

オーディオ用のハイパワーアンプなどでも使われるTO-3(2-21F1A)パッケージを実装できるようにしました。

特にTO-3パッケージのトランジスターは大きな放熱器に取り付けると出力電流15A、最大150Wものコレクター損失が可能なものもあり、

V.Reg2を大出力で使うことができます。

実装場所も基板の端なので、放熱のためにトランジスターを放熱器やケースに取り付けることが簡単だと思います。

【トランジスターの差し換えに対応】

丸ピンソケットが付属するので、音質に影響の大きい小信号用トランジスターをハンダづけしないで差し換え試聴することができます。

別にトランジスターソケットを用意することでTO-126、TO-220パッケージのトランジスターの差し換えも可能になります。

【ジャンパーによるモード変更機能】

これは旧V.Regからの引継ぎ機能です。ジャンパーピンの取り付け位置を変えることで機能を選択します。

(JP1 ConstC / R)

AL431に供給する電流源をJ-FETを利用した定電流回路にするか、抵抗のみによるか、を選択できます。

J-FETによる定電流回路は他の箇所のセッティング変更の差を吸収してくれるため融通が効くうえに高性能なんですが、

多くのJ-FETの耐圧は50Vまでなのと、V.Reg2の入力と出力間の電圧差が4V以下の低ドロップ電圧では性能が落ちるので、

それを補う為に抵抗のみによるモードも設けました。抵抗のみによるモードの方が安全性の設定はシビアになります。

AL431の発熱量は(ここで決めた電流 × AL431の発生電圧)になるので、絶対定格にも関わる重要なパラメーターです。(JP2 non / NFB)

AL431の制御モードを変更できます。

non-NFBモードではAL431は出力の影響から切り離された自己完結型の動作をします。

NFBモードではAL431は出力からの負帰還(NFB)を受けることで高精度な制御動作をします。

non-NFBモードの方がNFBモードよりも絶対値で約1.2VほどV.Reg2の出力電圧が小さくなります。

NFBモード時のV.Reg2の最小出力電圧はAL431の内部基準電圧(調整可能)になります。(JP3 Single / DLT)

出力トランジスターを小信号用トランジスターのシングル動作か、

小信号用トランジスターとパワートランジスターのダーリントン動作か(小信号用トランジスターにブリーダー抵抗あり)、を選択できます。

ジャンパーピンを抜いたままにするとブリーダー抵抗無しのダーリントン動作になります。

数mAの出力ではシングル動作の方が性能が良好になる場合があるので、この機能を設けました。

【入力と出力にミニ・ケミコンボードを搭載】

アリスのケミコンボード(CB-36)は電解コンデンサー同士のインダクタンスをキャンセルさせることで

高周波特性を伸ばすことを狙った実験キットですが、なかなかのものだったので、

V.Reg2にはダウンサイジングしたミニ・ケミコンボードを搭載してみました。

電解コンデンサーの実装可能数は以下のとおりです。

・φ10㎜まで リード間隔5.08㎜(200mil) 入力・出力にそれぞれ9個ずつ

・φ18㎜まで リード間隔7.62㎜(300mil) 入力・出力にそれぞれに4個ずつ

・φ35㎜まで 基板自立型 リード間隔10㎜ 入力・出力にそれぞれに1個ずつ

φ10㎜、φ18㎜はインダクタンスキャンセリング配置になってます。

【入力にCRフィルターを搭載】

入力にCRフィルターを搭載することでデカップリングの能力を向上させてあります。

これにより、ひとつの電源アダプターから複数のV.Reg2へタコ足配線したときでも悪影響の発生をかなり抑えることができます。

複数のエフェクターにひとつの電源アダプターからタコ足配線したいので、個人的にとても重要な機能です。

オマケ効果としてミニ・ケミコンボードへの突入電流(ラッシュカレント)が抑えられるうえ、

基本的にスロースタートがかかるので安全な電源になります。

R1をジャンパーすることでCRフィルターを使わないことも可能です。

【スロースタート機能を追加可能】

入力のCRフィルターよりもさらに長時間のスロースタートを実現する為に、コンデンサー(Cx)と半固定抵抗(Rx)を実装できるようにしました。

半固定抵抗を調整することでスロースタートの立ち上がり時間を調整できます。

また、コンデンサーと抵抗を直列にしてAL431との並列共振を避けています。なので、あまり抵抗値を小さくすることは良くありません。

半固定抵抗器には7㎜サイズと13㎜サイズの両方を使用できます。もちろん固定抵抗器でも構いません。

【入力に整流ダイオードを実装可能】

スペースをやりくりして、入力にダイオード4本(D1~4)のブリッジ整流回路を実装できるようにしました。

オマケでつけた機能ですが、これがあると交流(AC)の入力も可能になるのでV.Reg2の応用範囲が広がると思います。

直流(DC)の入力のときは、ダイオード(D1~4)を実装せずにD2、D3にジャンパー線を実装します。

アリス 「以上です。」

みみずく 「素晴らしい説明だ。立派になったなぁ、アリス。」

アリス 「えへへ♪ありがとうございます♪

これだけ説明できると、とってもキモチいいです♪」

みみずく 「機能も盛りだくさんだな。AC入力もできるようにしたのか。」

アリス 「そうなんです。もともとV.Reg2は旧V.Regと一緒で直流入力用のレギュレーターとして考えていたんです。

でも、ちょっとのスペースで整流回路が実装できたら、きっと便利だろうなって。」

みみずく 「確かにそうだな。ちょっとしたトランスと組み合わせれば、それだけでまともな電源が出来上がる。

手軽で便利、高性能、応用範囲が広い。いいじゃないか。」

アリス 「あたしとしても、なかなかに良くできたと思っているのでーす。」