アリスのディスクリート可変定電圧レギュレーター (LED.Reg2)

突入電流保護機能付き

(三端子レギュレーター互換 LEDレギュレーター)

製作マニュアル

※レギュレーターについてはこちらも参考にしてください。

【キットの概要】

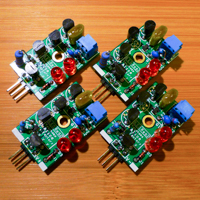

アリス 「LED.Reg2(レッドレギュ2)はフルディスクリート回路を搭載した小型の定電圧レギュレーターのキットです。

出力電圧は可変で、ピン配置は三端子レギュレーターと互換なので置き換えができます。」

●正電圧用は78xxと互換(ピンアサイン:IN-G-OUT)

●負電圧用は79xxと互換(ピンアサイン:G-IN-OUT)

アリス 「LED.Regの一部機能を変更して、電流リミッター機能を追加しています。

突入電流や一時的な過電流による破壊を防ぐことができるので安全性や汎用性が向上しています。

レギュレーターの安全確保が容易になるので使い勝手が良いと思います。

音質が良いのでオーディオ用途に向いています。

音質に優れる小型トランジスターを使いやすいことも優位な点といえるでしょう。

今後のトランジスター入手難に備えて表面実装トランジスター(SC-59,TO-236MOD,2-3F1A)の実装に対応しています。

スペースの問題から表面実装トランジスターを2個使っています。実装ミスにご注意ください。

不安な方は表面実装トランジスターのみの実装代行もできます。

電流リミッターを使わないのであれば、表面実装部品を非実装とすることも出来ます。」

【頒布について】

アリス 「ご注文についてはオーダーについてをご覧ください。」

①LED.Reg2(+):正電源用

・基板(幅20.5㎜×高さ32.7㎜) × 1

・小信号用トランジスター × 2

・表面実装トランジスター × 2

・J-FET × 1

・ダイオード × 1

・LED × 2

・金属被膜抵抗器 × 4

・酸化金属皮膜抵抗器 × 6

・サーメット半固定抵抗器 × 1

・フィルムコンデンサー × 1

・セラミックコンデンサー × 1

・L字ピンヘッダ(3ピン) × 1

※上記の他にNPNパワートランジスター(TO92,TO126,TO220)が必要になります。

用途に合わせて入手してください。

②LED.Reg2(-):負電源用

・基板(幅20.5㎜×高さ32.7㎜) × 1

・小信号用トランジスター × 2

・表面実装トランジスター × 2

・J-FET × 1

・ダイオード × 1

・LED × 2

・金属被膜抵抗器 × 4

・酸化金属皮膜抵抗器 × 6

・サーメット半固定抵抗器 × 1

・フィルムコンデンサー × 1

・セラミックコンデンサー × 1

・L字ピンヘッダ(3ピン) × 1

※上記の他にPNPパワートランジスター(TO92,TO126,TO220)が必要になります。

用途に合わせて入手してください。

③表面実装パーツの実装代行

・キットに含まれるパーツのうち、表面実装トランジスターの実装を代行します。

他のパーツは未使用のまま同梱されます。

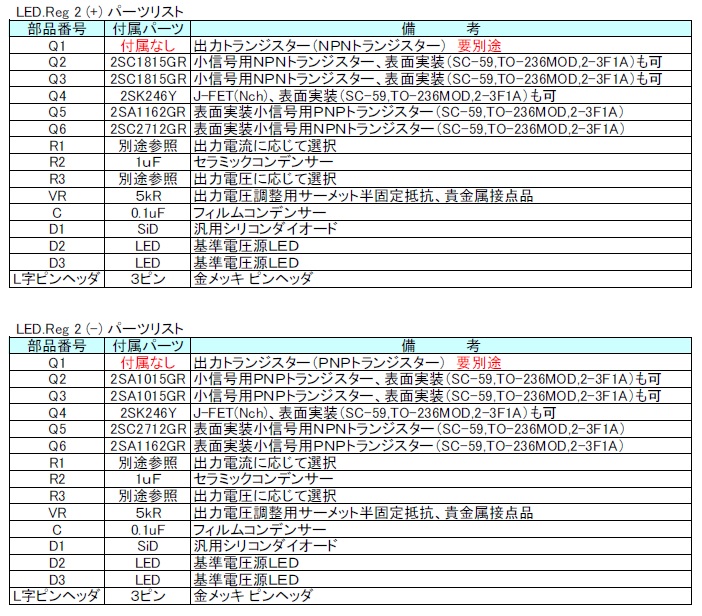

【パーツリスト】

アリス 「こちらがパーツリストです。

R2が抵抗ではなくコンデンサーであることに注意してください。

また、R1とR3の選択用の抵抗はキットに同梱されています。」

※クリックするとpdfファイルが立ち上がります。

【上手に使うために】

アリス 「LED.Reg2を使う上で知っておいて欲しいことなどをまとめます。」

●最初に決めること、その後の段取り

アリス 「まずレギュレーターの出力電圧と出力電流を決めます。これがないと話が進みません。

①レギュレーターの出力電圧と出力電流を決めます。

②次にレギュレーターの出力トランジスター(Q1)を決めます。

③そうするとQ1の発熱量の制限から許容最大入力電圧が決まります。

④R1とR3の値を決めます。

一般的な傾向として、Q1にはできるだけ小型のトランジスターを使ったほうが性能が良く、オーディオ用途では音も良いのですが、

小型のトランジスターは発熱量の制限が厳しいので、この辺が設計の腕の見せ所になります。

LED.Reg2は電流リミッターを搭載しているので上手にセッティングすれば安全に小型のトランジスターを使うことが可能になります。

これが最大のメリットです。

もちろん、安全を見越して大きなトランジスターを使うことも可能です。

出力電流の見積りが難しい場合などはそうしたほうが良いでしょう。」

選択する出力トランジスター(Q1)は最大コレクタ電流がレギュレータ出力電流の3倍程度になるものが良いでしょう。

最大コレクタ電流ギリギリだと大幅に性能が低下するからです。」

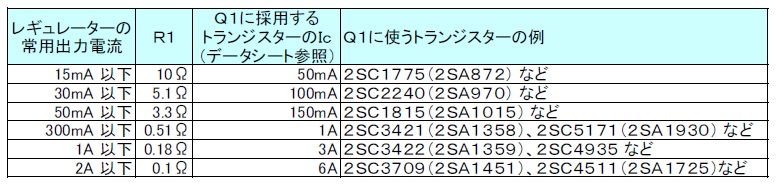

●トランジスターQ1とR1の選び方

アリス 「Q1は出力パワートランジスターです。

用途によって最適なものが変ってきます。

miniReg2 、opeReg

、 LED.Reg と同じで出力電流にあわせて

出来るだけ小さなトランジスターを使った方が音が良い傾向があります。

R1はQ1のトランジスターにあわせて設定します。酸化金属皮膜抵抗器(1W)が良いでしょう。

Q1はキットに同梱されていませんので別途必要です。

以下、正電源用のNPNトランジスターと()内が負電源用のPNPトランジスターです。

トランジスターのデータシートで絶対定格のIcを確認してください。」

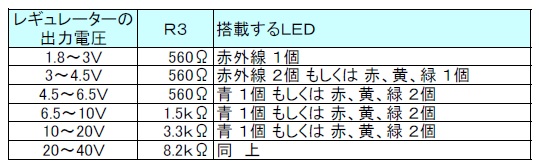

●LEDとR3の選び方

アリス 「LEDとR3は出力電圧にあわせて選びます。

LEDは品種によってVfが異なるので、大まかに以下を参考にしてください。

LEDを1個だけ実装するときは、もう一箇所の未使用の部分をリード線で接続してください。

LEDの品種によって音に変化がありますのでいろいろ試してみることをお奨めします。」

●定格などについて

・最大定格電圧(入力電圧の制限) ±50V

・最大発熱量 トランジスターQ1の最大コレクタ損失の半分以下が良いでしょう。

・ドロップ電圧 最低3V、3.5V以上奨励

アリス 「以上は大まかな目安です。

定格電圧はパワートランジスター(Q1)の品種によって制限を受けます。

最大発熱量は出力トランジスターによって制限値が異なります。

使用するトランジスターのデータシートで最大コレクタ損失について確認してください。

発熱量はレギュレーターでの ドロップ電圧 × 出力電流 になります。

ドロップ電圧とは入力電圧と出力電圧の差のことです。」

(例)

出力トランジスターに2SC1815GRを採用 : データシートによると最大コレクタ電流150mA 最大コレクタ損失400mW

15V30mAの定電圧電源をつくるとすると、

入力電圧20V : (20V-15V) × 30mA = 発熱量150mW → 定格400mWの半分以下だから、まぁ安全。

入力電圧24V : (24V-15V) × 30mA = 発熱量270mW → 定格400mWの7割程度だからちょっと危ない。周辺温度が50℃に近いとアウト。

(例)

出力トランジスターに2SA3421Yを採用 : データシートによると最大コレクタ電流1A 最大コレクタ損失1.5W(Pca)/10W(Pcc)

15V300mAの定電圧電源をつくるとすると、

入力電圧20V : (20V-15V) × 0.3A = 発熱量1.5W → 放熱器なしでは定格(1.5W)ギリギリなので放熱能力3W程度の小型放熱器を使う。

入力電圧24V : (24V-15V) × 0.3A = 発熱量2.7W → 小型放熱器ではちょっと心配ですね。大型放熱器を使うかシャーシーに固定を。

(例)

5V2Aのリニア電源(Raspberry Pi用)が欲しい、とのご相談が。設計してみましょう。

出力トランジスターは2SA1451/2SC3709、2SA1725/2SC4511を採用 : データシートによると最大コレクタ損失30W(Pcc)

入力電圧9V : (9V-5V) × 2A = 発熱量8W → かなり熱くなるので大型放熱器を使うかシャーシーに固定を。

入力電圧12V : (12V-5V) × 2A = 発熱量14W → 相当熱くなりますが、大型放熱器を使うかシャーシーに固定すればギリギリセーフでしょう。

●ヒューズ代わりにしない

アリス 「LED.Reg2の電流制限機能は出力のショート(短絡)に対しても機能します。

ただし、その場合は負荷を背負うQ1が非常に発熱するため長時間のショートはQ1破壊の危険があります。

LED.Reg2の電流リミッター機能はあくまでも初期突入電流(インラッシュカレント)の制限用と考えてください。

出来るだけ小型のトランジスターを使うというLED.Reg2のコンセプトに反しますが、

Q1に大型のトランジスターと大型の放熱器を使うことで、常時短絡に耐えられるレギュレーターにすることは一応可能です。

あまり健全な設計ではないのでお勧めはしませんが。」

●電流リミッターを使わない場合

アリス 「電流リミッターを使わない場合は、表面実装パーツを非実装とすることができます。

過電流破壊には注意しましょう。」

・R1をショート(ゼロオームで接続)

・Q5,Q6を非実装(実装しても構いません)

【その他のパーツについて】

※以下のパーツはレギュレーターの入力電圧以上の耐圧のものを余裕をもってを選んでください。

(Q2,Q3)

アリス 「Q2,Q3は小信号用のトランジスターなら、ほとんどなんでも使えます。

おなじみのTO-92パッケージの他に、表面実装品のSC-59パッケージのトランジスターも使えます。

丸ピンソケットでトランジスターを抜き差しして試聴できるようにするのも楽しいと思います。」

(Q2、Q3の例)

TO-92 : 2SC1815(2SA1015)、2SC2240(2SA970) など

SC-59 : 2SC2712(2SA1162)、2SC2713(2SA1163)、2SC3324(2SA1312) など

(Q4)

アリス 「Q4はJ-FET(Nch)です。正負に同じものを使用します。

いずれもY、GRクラスが適合します。」

(Q4の例)

TO-92 : 2SK30、2SK117、2SK246 など

SC-59 : 2SK208、2SK209 など

※2SK30と2SK246は通常品とはピン配置が逆なので注意。シルクの向きとは逆に実装する。

(Q5,Q6)

アリス 「Q5,Q6には表面実装の小信号用トランジスターを使います。

SC-59,TO-236MOD,2-3F1Aパッケージのものが使えます。

キット付属のものは以下です。

PNP : 2SA1162GR (トランジスター表面にSGと表記)

NPN : 2SC2712GR (トランジスター表面にLGと表記)

正電源と負電源で実装場所が違うので注意してください。

ルーペを使うか、デジカメのマクロモードで撮影すると確認しやすいでしょう。

不安な方には実装代行もできます。」

(D1)

アリス 「D1は小信号用のシリコンダイオードでいいでしょう。大電流用も使えます。SBDはやめておいたほうが良いでしょう。」

(R1)

アリス 「1W以上の抵抗を使ってください。」

(R2)

アリス 「“R”とありますがコンデンサーです。1uFのコンデンサーを使ってください。

積層セラミックコンデンサーが良いでしょう。

フィルムでも構いませんが実装が難しいと思います。」

(R3)

アリス 「1/4W以上の抵抗を使ってください。

ここは音質調整に使えます。指定値の±50%程度まで調整できます。実験奨励。」

(C)

アリス 「0.01~47uFのコンデンサーを使ってください。フィルムコンデンサーが良いでしょう。

静電容量や品種によって大きく音質が変化します。

大容量の場合はタンタルコンデンサーが良いでしょう。

その場合はシルクの(+)表記を参照に極性に注意して実装してください。

【出力電圧の調整方法】

アリス 「出力電圧の調整方法はLED.Regと同じです。半固定抵抗をまわすことで出力電圧を変更することが出来ます。

半固定抵抗器には正立型と倒立型の2種類があります。抵抗体は同じものなのですが回転方向が異なります。

入手性の問題からどうしても混在してしまいます。使用時にはご注意ください。」

アリス 「実際に使用する際には、万が一に備えて、

ブレッドボードなどを利用して予め電圧の調整を済ませてから、使用先へ実装することをおすすめします。

実装後、温度の安定を待って微調整するのが良いでしょう。

調整時に初通電する時には、下記を参考に、あらかじめ最少出力電圧から2目盛りほど上にセットしておくことをお奨めします。

また、電圧調整時には出力電圧を徐々に上げていって、半固定抵抗を高電圧方向に回しすぎないように注意しましょう。」

|

正 立 型

|

倒 立 型

|

|

|

|

LED.Reg(+):左に回すと最小出力

|

LED.Reg(+):右に回すと最小出力

|

|

LED.Reg(-):左に回すと最小出力

|

LED.Reg(-):右に回すと最小出力

|

アリス 「半固定抵抗器の保証寿命は通常20~100ストロークくらいです。

頻繁に電圧調整をする場合はボリューム調整などで使われる小型の可変抵抗器を使った方が良いでしょう。」

【実装例】

アリス 「パーツの実装は比較的簡単です。

以下、注意点です。」

(注意点)

・キット付属の2SK246Yは実装の向きがシルク印刷の向きと反対になる。

・Q5とQ6を取り違えない。

アリス 「2SK30や2SK246は通常品とはピン配置が逆になっているのでこのようなことになりました。

それと、Q1にTO-126やTO-220パッケージのパワートランジスターを使うときはminiReg2、opeRegと同様に基板裏に実装します。

シルクを参考に実装の向きにご注意ください。

TO-92パッケージの小信号用トランジスターを使うときは基板表に実装してください。

放熱器を使う場合には、基板裏のリード線や余分なハンダは短く切除して放熱器との接触を防いでください。」

※写真準備中

アリス 「というわけで、パーツを基板に半田付けして、ユーザーの責任と判断のもと、充分に注意してご使用ください。

本製品の製作・使用等に伴う事故や損害等につきましては、こちらでは一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知置きくださいね。」